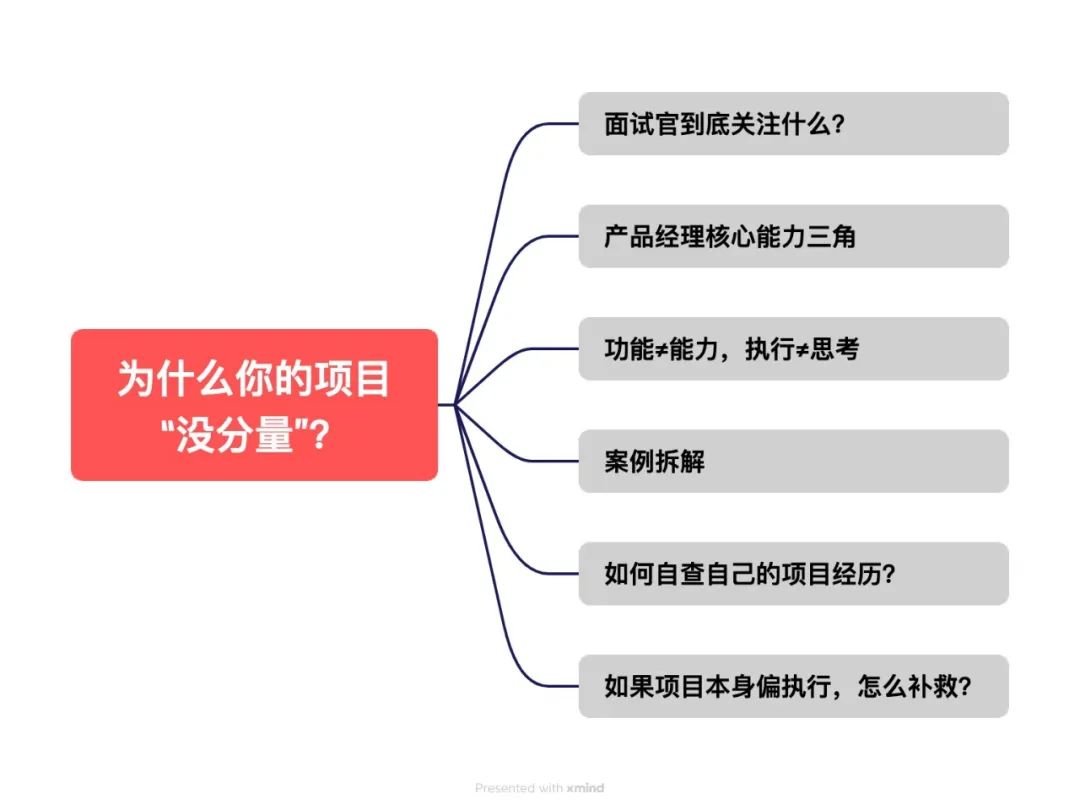

【01】做了很多项目,依然找不到产品实习?为什么你的项目“没分量”?

大概每一个想做产品经理的学生,都经历过同样的窘境。你努力做了很多项目,把每一次实习、每一个小组作业、每一个竞赛成果都仔细写进了简历

可是面试时,招聘官往往只是扫一眼,轻描淡写地略过了你辛苦堆砌的那些经历。你试图在面试中努力讲项目的细节,投入了很多情绪,结果面试官却表情冷淡,既没有追问,也没有任何兴趣

更让人无力的是,当你回顾自己的经历时,会隐隐感觉到:确实做了不少事,但要让自己清楚地回答“我到底做成了什么”,似乎又说不上来

很多人把这种挫败归结为自己不够幸运、项目不够高级、表达技巧有问题。但实际上,问题的本质很简单——你不是没做事,而是做的事情还没真正达到“产品经理”的分量层级

这一点,我也是踩了无数坑之后,才彻底明白的

01 面试官到底关注什么?

我们总以为,项目经验数量越多越好,但在面试官眼里,真正关心的,不是你做了多少事情,而是你**在项目中有没有体现出产品经理该有的思考链条和决策能力。**简单讲,他们看的,是你是否具备从0到1定义问题、推演方案并交付结果的能力,而不是单纯地执行任务

很多人在实习或者项目中,确实做了很多“执行型工作”——比如写需求文档、跟开发验收功能、做用户反馈收集。但执行和思考,是两种完全不同的能力模型

如果不能展示出自己的Why(为什么做)、How(怎么决策)、What(达成了什么效果),那么你在项目里付出的所有努力,在招聘官眼里,只是一个“执行助理”,而不是一个有产品视角的候选人

这是大多数求职者在求职初期最容易掉入的陷阱,也是你必须尽快跳出来的地方

02 产品经理核心能力三角

真正有分量的项目经历,必然能体现出以下三种能力:

• 需求挖掘(Why):不是别人告诉你要做什么,而是你能主动发现问题,定义需求 • 决策推演(How):面对多种解决方案时,能够独立推演、权衡,做出合理选择,而不是盲目执行别人的决定 • 价值验证(What):不仅仅完成了任务,而且能够用明确的数据或成果,证明你的工作真正创造了业务或用户价值

这三种能力,构成了面试官在短短30分钟内判断你潜力的底层逻辑。缺一不可

产品思维三步走:Why → How → What

面试中最打动人的表达方式,永远不是流水账式地罗列自己做了哪些工作内容,而是清晰地串联起整个思考过程。

具体来说,就是:

• Why(为什么做):项目是基于什么问题、什么需求、什么用户痛点? • How(怎么做):在确定目标后,你思考了哪些方案?如何进行权衡?为什么最终选择了某一个路径? • What(做成了什么):最终交付的成果是什么?有没有数据、用户反馈、或者实际业务增长可以佐证?

这一套Why-How-What的链条,就是区分一个项目是“参与执行”,还是“主导思考”的关键

03 功能≠能力,执行≠思考

很多人在实习期间确实完成了不少具体工作,例如需求文档、功能测试、用户反馈记录。这些工作本身没有错,但仅仅完成这些,并不足以证明你具备产品经理需要的独立思考能力

真正的产品思维,要求你在工作中始终保持主动意识:为什么要做这个功能?目标是什么?有没有更好的实现方式?上线后应该关注哪些指标?怎么判断成效?

所以说,不是做过功能就有能力,执行过流程不代表掌握了产品思考

只有在项目中承担了决策责任、做过权衡选择、最终对结果负责,才能体现出你的分量

04 案例拆解

典型学生版叙述(不及格)

比如这样描述:

“我们开发了一个校园配送小程序,提供在线下单和配送服务,我负责写需求文档、对接开发、跟进测试,上线后有300个注册用户。”

这听起来,更多像是在完成一项被布置的作业。没有看到问题洞察,没有看到方案推演,也没有看到结果验证

对于面试官来说,这样的经历只能证明你能按部就班地完成交办任务,但很难判断你的思考能力和决策水平

产品版叙述(合格且打动人)

真正能打动人的表达,应该是这样:

“在调研过程中,我们发现校园内存在大量零散配送需求,尤其是零食和打印材料,现有外卖平台无法覆盖短途即取即送的需求。通过问卷和访谈,我们确认了70%以上学生有即时性配送需求,同时痛点集中在取货等待时间过长

基于洞察,我们将项目目标定义为‘提升从下单到收货的整体效率’。在方案设计阶段,我们对比了自配送、兼职骑手、驿站分拣三套模式,最终选择了兼职骑手模式,兼顾了成本和响应速度

项目上线后,我们通过A/B测试验证,新模式下配送成功率提升了30%,并基于用户反馈优化了取货提示逻辑

可以看到,这种叙述,完整展现了Why、How、What,给了面试官明确的信号:你不仅能做事,更能基于问题推导思考并拿结果

05 如何自查自己的项目经历?

一个简单的自检公式送给你:

• 这个项目的起点清楚吗?(有没有真实问题和需求背景) • 项目中有过决策推演吗?(不是照搬,而是有权衡过程) • 最终成果能被数据或者业务指标验证吗?(结果导向)

如果以上有任何一项答不上来,那么项目表达就是有明显短板的,需要针对性补充和修正

06 如果项目本身偏执行,怎么补救?

实习经历本身偏执行不是问题,关键是要在复盘过程中,主动补充自己的思考链路:

• 回溯项目背景,补充为什么要做 • 补充当时遇到的难点,以及自己参与的思考过程 • 强调结果数据,哪怕是简单指标,也要讲清变化和优化

即使是执行类项目,只要你能拉出清晰的思考逻辑,同样能打动面试官

最后,一点建议

找产品实习,说到底不是比谁堆了更多项目,而是比谁更早形成了产品思考能力

如果你总是焦虑自己项目不够多、不够高级,不如换个角度想——每一次经历,只要能复盘出思考链条,它就是真正有价值的资产

能跑通一个完整思考闭环的人,哪怕项目小,也比空有履历的人强一百倍