导读:大部分SaaS产品经理都会做竞品分析,但是有价值的分析报告却很少。原因在于,大部分SaaS产品经理的竞品分析都局限于当下负责的一小块功能,或者虽然有广度,但是不够深入

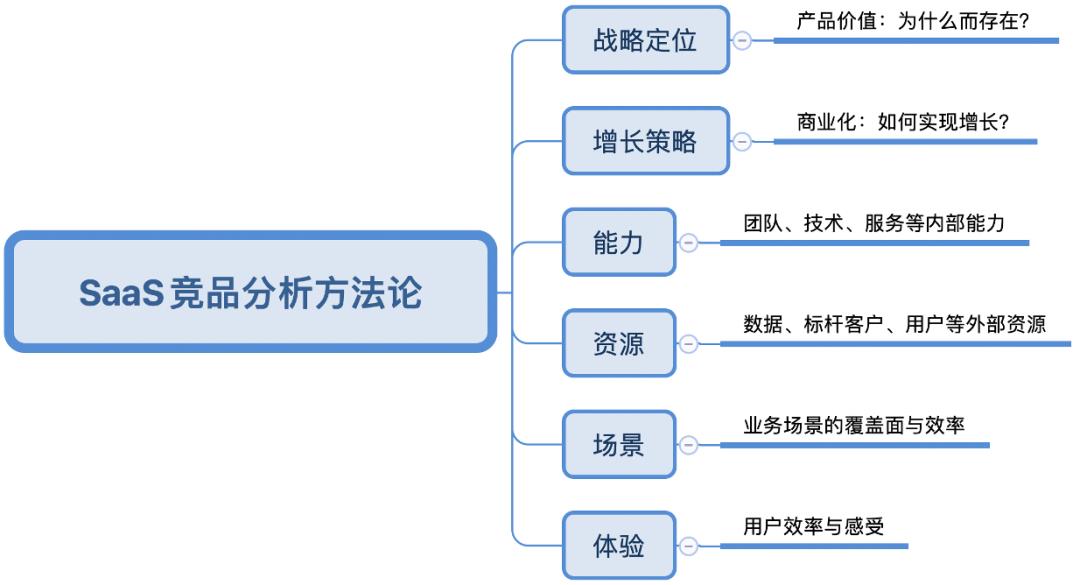

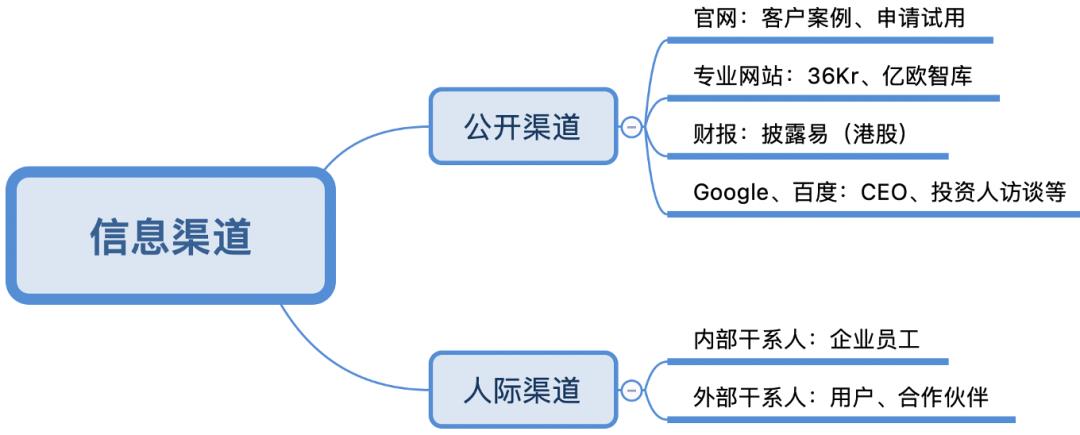

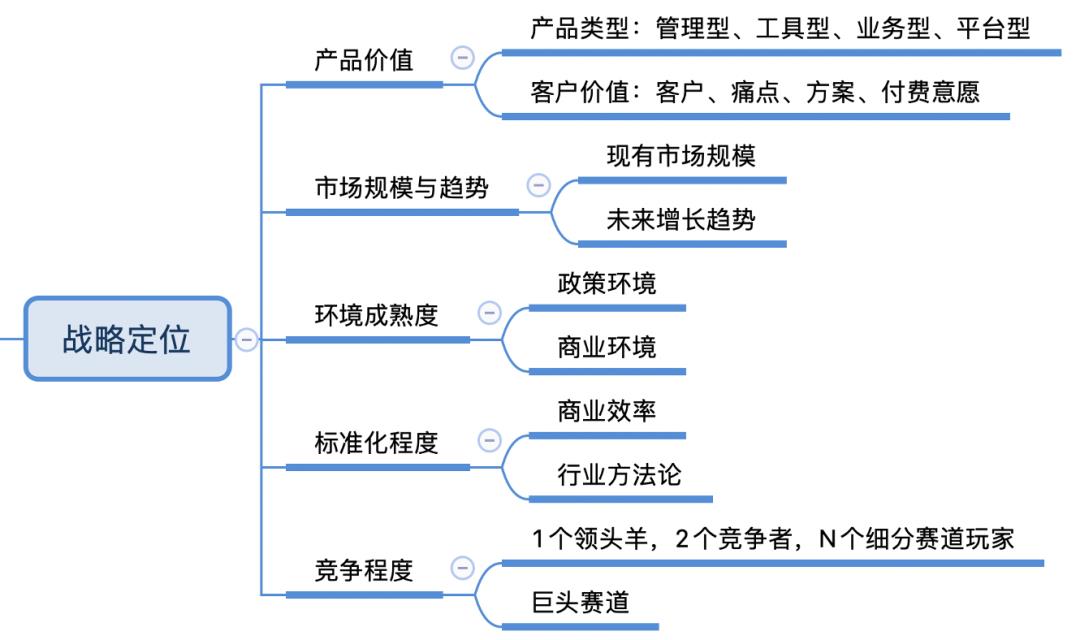

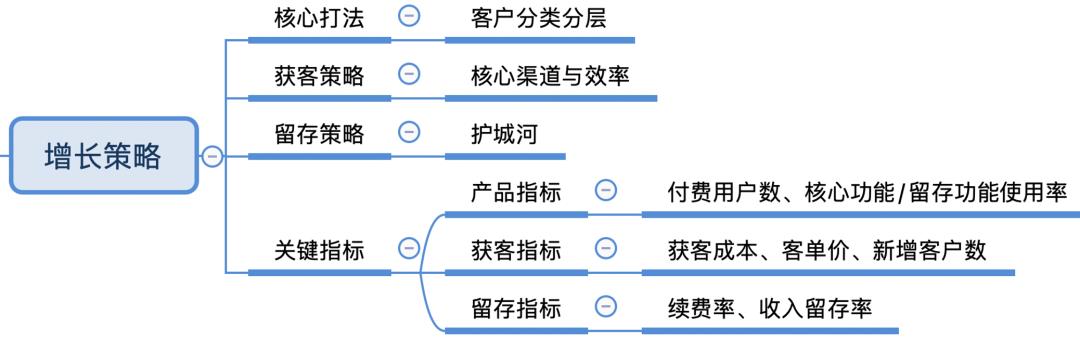

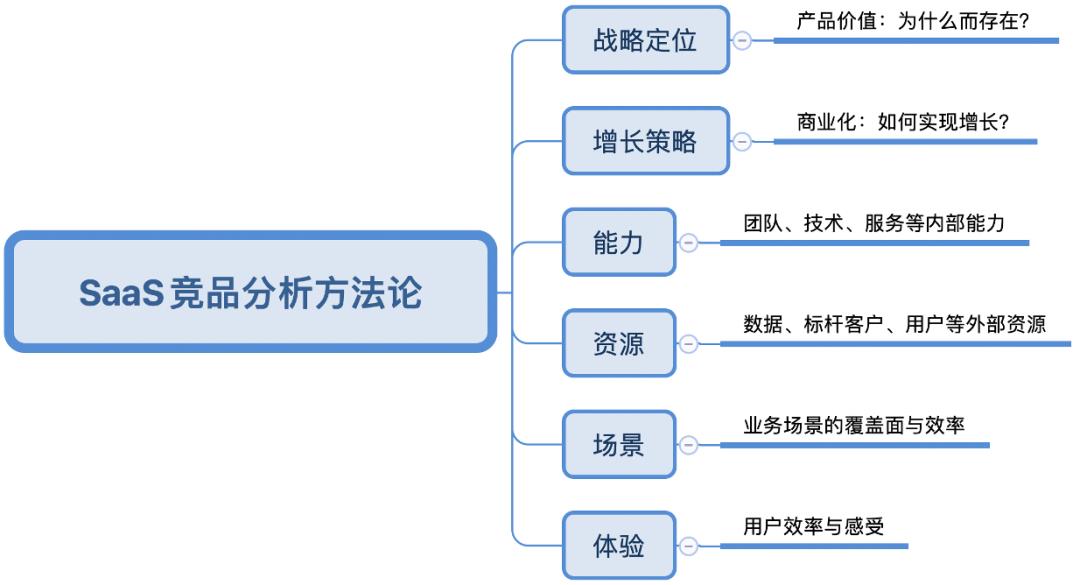

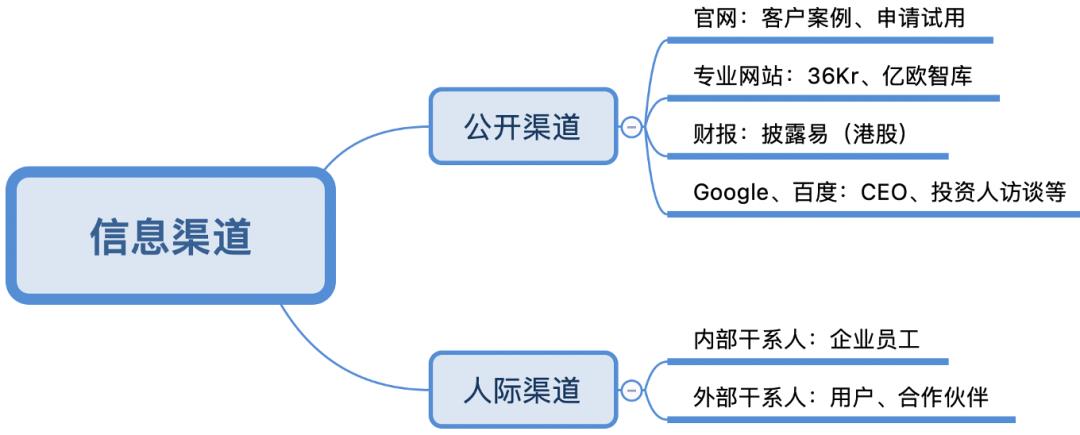

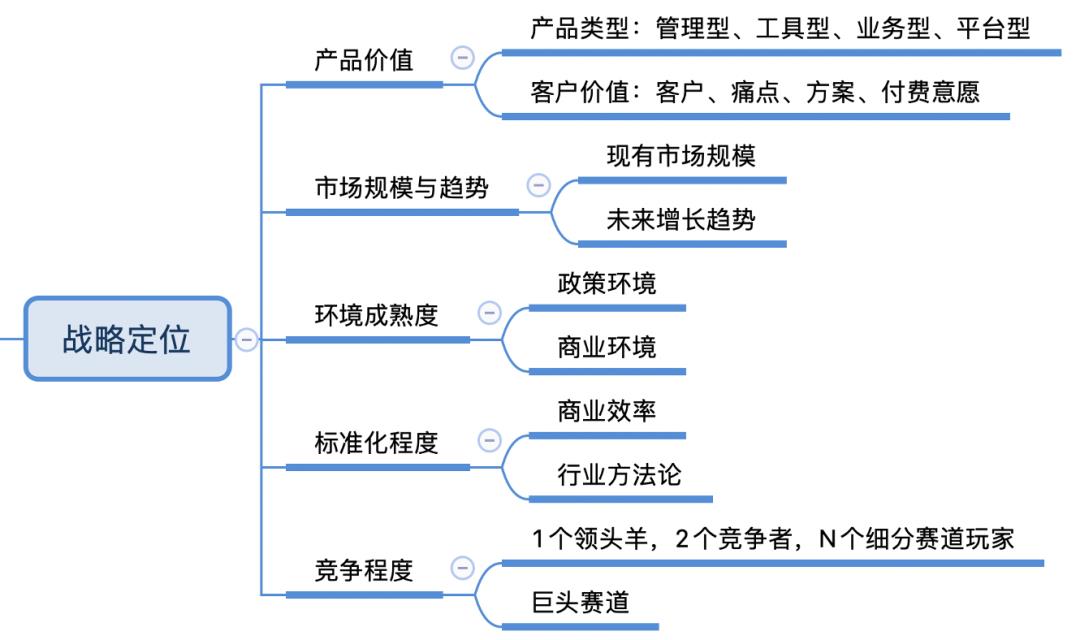

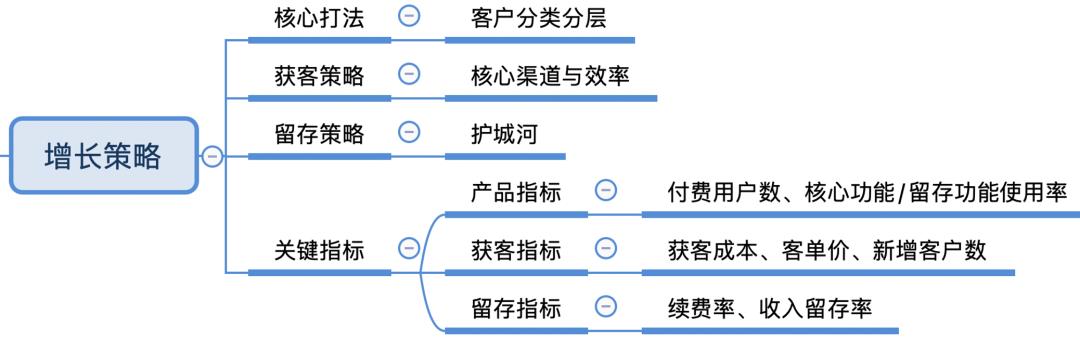

大部分SaaS产品经理都会做竞品分析,但是有价值的分析报告却很少。原因在于,大部分SaaS产品经理的竞品分析都局限于当下负责的一小块功能,或者虽然有广度,但是不够深入。俗话说,不想当将军的士兵不是好士兵。根据我多年的职场经验,有能力的人总会获得成功机会。而没有能力的人如果“幸运”的获得了机会,反而会成为失败的导火索。竞品分析也一样——如果你只着眼于眼前的工作,或者满足于肤浅的报告——那么你的能力将无法得到提升,未来也很难胜任产品负责人的工作。今天,我们就来看一份SaaS产品负责人级别的竞品分析。如果你能按照这个框架进行实践,就可以更快具备产品负责人的能力。产品是SaaS商业模式的核心,这就意味着,只有从战略、运营和产品设计三个层面进行分析,我们才能洞察竞品的优劣势,预判它可能采取的策略,并从中汲取经验教训。即竞品存在的价值是什么?它满足了什么客户的什么需求?客户为什么愿意付费?竞品通过什么策略进行获客和留存,从而实现规模化盈利?竞品有哪些独特的内部能力,包括团队能力、技术能力和服务能力等竞品有哪些稀缺的外部资源,包括数据、标杆客户、C端用户等竞品客户有哪些核心场景?场景覆盖全不全?标准化程度高不高?值得一提的是,只是满足上述结构要求,那么还只是“及格水平”。如果缺乏“洞见”,仍然会被认为是一份粗略、浮于表面的分析报告。因此,我们需要多方收集信息,并且通过细致的分析和验证,得出自己独到见解,比如:战略定位是SaaS产品的根本。如果对一款竞品的战略定位没有清晰的认知,那么就不可能有什么深刻的洞察。第一个关键点是客户价值。具体包括客户是谁?他们有什么痛点?竞品的解决方案是什么?客户付费意愿强不强?第二个关键点是产品类型。产品类型决定了SaaS公司给客户交付什么样的价值,以及SaaS公司在产品能力上可能存在的优劣势。比如,管理型产品主要帮助客户解决管理问题。由于大型企业对管理问题更为关注,因此往往是管理型产品的核心客户。同时,由于大型企业个性化需求复杂,管理型SaaS往往面临标准化的难题,因此他们大多都会选择建立PaaS平台,或者研发基本的自定义功能。工具型产品主要是帮助员工和组织解决效率问题。这一类产品的标准化程度较高,但是行业深度不够,护城河较低。和管理型、工具型主要解决管理或效率问题不同,业务型产品主要解决收入问题,即帮助企业服务客户,从而创造收入。这一类产品的功能复杂度相对较低,但是要求SaaS公司能够提供咨询甚至代运营的能力,从而帮助客户拿到“商业结果”。最后一类是平台型产品。行业领头羊因为积累了大量客户资源,从而可以搭建平台,帮助客户寻找SaaS公司,也帮助SaaS公司获客。比如钉钉、企业微信都有平台型产品的属性。市场规模是SaaS产品的天花板。比如,面向夫妻老婆店的SaaS产品,他们的市场天花板就是全国约600万家传统便利店。除了当下的市场规模,我们还需要考虑市场的发展趋势。比如,房地产行业就有较强的周期性,我们需要判断未来几年房地产行业会不会陷入低迷。这可能会影响竞品分析的结论,从而决定我们要不要进入,以及何时进入新市场。其一是政策环境。比如教育政策就对校外培训SaaS有较大的直接影响,对校内教育SaaS也有间接影响(比如大规模的公转私)。其二是商业环境。比如区块链行业很少见到融资的SaaS创业公司,核心原因就是区块链缺少落地的商业场景,因此发展前景还不明朗。即便用户价值和市场规模都很大,SaaS产品未必就有很大的商业价值。核心原因之一是标准化程度。如果SaaS产品的标准化程度很低,那么商业效率就会很低。比如制造管理SaaS(MES)就没有出现很多知名的SaaS创业公司,行业集中度也非常低。核心原因就是MES标准化很难,即便是领先的SaaS公司,由于商业效率太低,也无法快速占领市场,从而实现规模化盈利。一般来说,一个大行业往往有1家领头羊、2家追随者,N家细分赛道玩家。比如在办公协同SaaS市场,从用户数来看,钉钉就属于领头羊企业,企业微信和飞书则是追随者。还有很多小的SaaS公司,他们主要通过差异化策略占领较小的细分市场。比如领头羊企业会占领最大的一块市场,并且尽可能覆盖更多的客户群体。而追随者则会在牢牢控制细分市场的前提下,想办法攻击领头羊企业的市场。另外,在竞争分析方面,还需要考虑到来自巨头的威胁。比如,做低代码的SaaS公司,就需要分析它和平台级低代码产品的竞争策略,即如何避免和巨头的直接竞争。在这个信息爆炸的时代,即便是再优秀的产品,如果没有合适的增长策略,也很难获得应有的商业成功。因此,要全面分析一款SaaS产品的优劣势,判断市场潜力以及我们跟进的必要性,就必须分析它的增长策略,即如何获得客户,如何留住客户。增长策略的第一步,往往是客户的分类分层。比如,按照客户行业,可以分为快消品行业、制造业等客户类型;按照销售规模,可以把客户分为百亿级企业、十亿级企业、千万级企业等客户层级。分类分层的目的,在于不同类型不同规模的客户有不同的痛点和付费能力,需要采取不同的策略去触达和服务。比如,年销售额在千万级的客户,愿意为一款SaaS产品支付的年费,往往在万元甚至千元级别,因此最好采取电话销售的方式成交,从而提高获客效率,反过来也可以降低产品售卖价格。而年销售额在百亿级的客户,就不能采取电话销售的策略,而应该尽可能面对面的交流。我们需要分析竞品的主要获客渠道,以及各渠道的效率。比如,如果竞品在抖音进行获客,而且效果显著,那么我们也需要考虑是否应该拓展抖音渠道。主要分析竞品的护城河,即客户为什么会选择续费。这方面的分析,可能需要对竞品的用户进行调研,以获得尽量准确的信息。一般来说,SaaS产品的护城河包括业务数据、用户习惯、替换新产品的潜在风险等等。我们应该尽可能获取竞品的关键业务指标。比如竞品的付费用户数、获客成本、续费率等等。这些指标可以验证竞品增长策略的有效性,也帮助我们检查竞品分析是否足够准确。对于有赞这样的上市公司,可以通过财报获取这些指标数据。而对于非上市公司,我们可以通过人际渠道获取信息。当然,这些信息往往都是商业机密,因此也不用过于勉强。下一篇文章,我们继续讲解竞品分析的另外两个部分:能力与资源、场景与体验。