这两年我不停地换公司,快速融入新公司的两个方法(亲测好使)

拿我 2 月加入一家出海公司做例子,我从来没碰过出海业务,相当茫然,快速融入新工作,靠的是个人风格强烈的两个老方法。

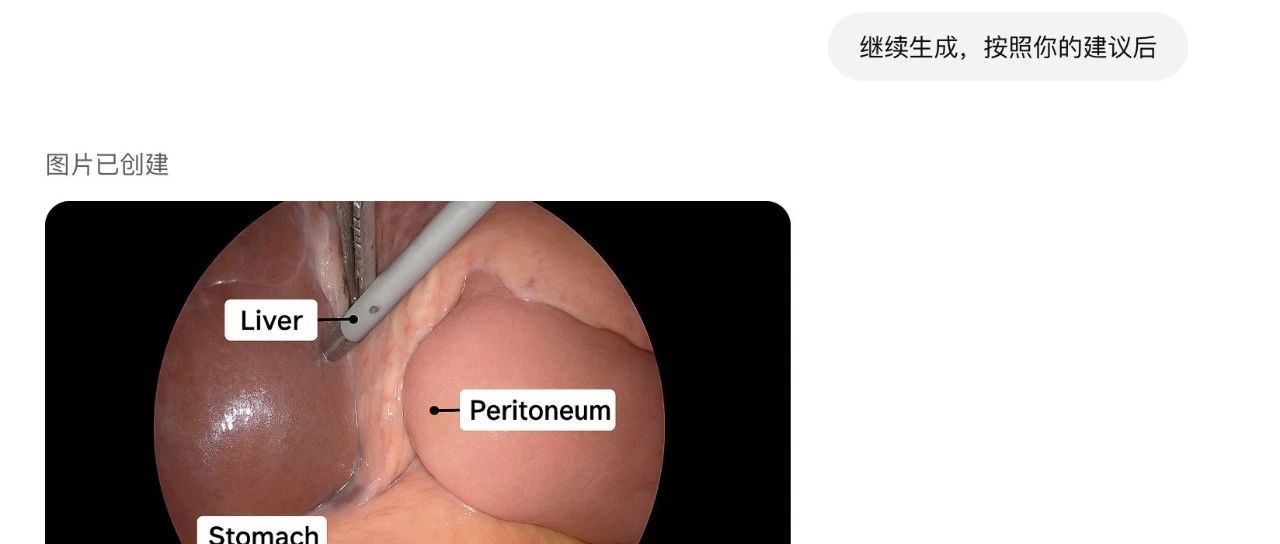

创始人向我讲解产品重点与发展历程 我把产品拆解为几个关键系统 每个关键系统,安排几个熟悉系统的人(最好是一线核心员工)和我面对面聊半天到一天,我一边提问,一边查数据,最后一起分析竞品

也就是我先拆结构,再在结构内挨个填充数据与认知。

2 月在公司内部做了三天访谈,很多人访谈的习惯是,对方先讲,等对方大段大段讲完之后,自己再输出。但我不是这样。

一开始,我就按照跟创始人和核心员工的对话,把产品拆解为几个关键系统,并得到他们的认可。然后逐一安排访谈。

在访谈中,我会按照自己对关键系统的观察和理解,把访谈变成 “记者提问会” ,我来把控对话节奏。也就是我提问,对方回答,我再追问,用一问一答的方式从老员工那里获取经验。问题有大有小,大到 “新用户的关系链是怎样建立的” ,小到 “这个页面的内容分发机制是怎样的” 。

在提问回答的过程中,我会不断地插话,插入自己的理解和总结,甚至是插入自己的新想法和 idea,请对方给出评价。交流的节奏非常之快,气氛融洽,更像是同行之间的高频对话。按我的理解,这种有来有往的对话,对方的体验明显优于单向的大段输出。

我提问结束后,再请对方补充,对于这个系统还有什么重要的,交流中遗漏的部分,需要向我介绍。

最后,我总结两件事,一是对该系统的全面理解,二是今天提到的,需要重点关注的改进项和新想法。同样请对方给出评价。

这种结构性访谈,从一开始就梳理清楚了主次轻重,相当于把流水账的 DOC 转成了循序渐进的 PPT。否则,哪怕对方知无不言,也很容易把业务介绍成大而全的流水账。

三天下来,核心系统已经了解完了。新公司的两个中干,也是创始团队的核心员工,评价是 “你对我们的(海外)用户的理解已经非常准确了。” 当然,也得益于这部分用户场景,在我过去的工作中有所涉及,触类旁通。

结构性数据通常也依赖分拆产品结构,除了日活/留存/分享这些基础数据外,分拆出来的每一个产品模块,独立一页,都有自己的多项核心数据。

这些数据平时散落在各个报表里,被我点名集中在一起,一眼看完互有关联的结构性数据,从框架结构上去理解业务,不受细节干扰。

结构性数据分两部分,一是不断变化的数据,放在每周报表里。每个 PM 认领并记录自己的数据,在周会上解读数据变化。二是不太变化的数据,每季度或半年更新一次。

我通常会针对结构性数据写一篇两三千字的数据解读文档,内部对齐认知。

1、不断变化的结构性数据 > 2、不太变化的结构性数据 > 3、影响功能转化的数据 > 4、不影响转化的交互数据。我把数据分成这四类。

理解框架看前两样,分析项目看后两样。

这些产品点,一大半来自访谈过程中,对别人意见的收集整理。散落一地的碎片意见被我分门别类,划清楚主次轻重,受访的老员工相当惊叹,在大会上问我这是怎么做到的。

无他,唯手熟尔。

又及,

你可能会想,一个月现场工作三天能干嘛呢?

这三天里,通常每天开 3-4 场会,每场会 2 小时左右。

每个业务项目组,挨个跟我聊最近一个月的进展/数据/反馈 我现场做总结,现场划重点,把每个项目组的大量信息提炼为几条线,每条线都有清晰的定义/价值/课题 然后根据投入产出比,划分优先级,现场提出解决高优先级课题的处理思路,甚至解决方案

来一次北京,大约要谈 5-8 个项目组。高强度输入他们一个月的进展,再输出我的反馈。下个月往往按照我的反馈建议来执行。

如果公司不仅需要我的咨询,也需要我帮助落地,那么在一天开了 6-8 小时会之后,晚上我会继续干到凌晨,画原型/出方案/写运营文案。尤其是特别难的课题,我很乐意冲锋在前,亲手出框架解决方案,别人在我的框架上填充内容。

离开北京前,再把这三天的工作,总结成大约 4000-6000 字的,高度概括的文档,返回 5-8 个项目组作为参考。

2 月也就是第一个月,密集访谈之后出了 4000 多字的《二月总结》,先拆出来几条大业务线,然后对每一个产品大点&小点提意见。

3 月,觉得我这种总结方式,可能不太符合内部的阅读习惯。就从项目角度出发,对每个项目组挨个提意见,《三月总结》6000 多字。

4 月,我上个月提的一些意见已经落地了,已回收数据反馈。所以项目组挨个提意见这种方式,我觉得挺好的,但老板看 5000 多字的《四月总结》可能有点累,所以我在文档最后新加了一个章节:

A 项目:预期收益 x 分,预期成本 x 分,不确定性 x 分

B 项目:预期收益 x 分,预期成本 x 分,不确定性 x 分

……

满分 5 分

其中 “预期收益相对较高,不确定性相对较低” 的项目用颜色标识突出。

这样,提示老板先从最后看起,一眼就能了解哪些是我建议重点投入的项目。有了框架认知,再回头看我对每一个项目组的意见。

同时把公司业务结构用 Xmind 画了张脑图,大概 100 个分支:重要业务线 > 重要项目 > 重要功能及备注。然后用不同的 icon 标注哪些是高预期的增长线,哪些是高预期的拉活线,哪些是高预期的营收线,以及每个需求的优先级如何。

因为是一目了然,平铺开的脑图,当树状结构的逻辑清晰,标注醒目时,这就是一份优雅的业务大纲。一方面平铺重要需求,无一遗漏;另一方面因为结构与标注清晰,也能一下子抓住重点,比冗长的文档易读很多。

这种文档迭代节奏,一月一更新,有什么回报吗?没有。哪怕是第一版的《二月总结》已经相当专业了。随后面向对象迭代,仅仅是我的个人爱好而已。我就是单纯地觉得,如果下一次能比上一次做得更好,我更得意。

这种内驱力,也是我能突破 35 岁退化陷阱的关键。不需要任何外部奖励,我的迭代动机来自于 “我就喜欢”,而我喜欢的事情又有那么多。

内容来自“用思考交换思考”的 PM 思辨社区「犬校」。©2017-2023