产品思维之:避免以偏概全

我们经常会遇到这样的对话:

我有个朋友,在XXX行业做产品,一年能挣很多钱;

我有个朋友在做直播带货,一个月的流水能到很多钱

类似的身边实例,总会让我们跃跃欲试,要不要也去试试?

其实,这里面就提到了“逻辑学”课程中的一个典型的逻辑谬误——以偏概全

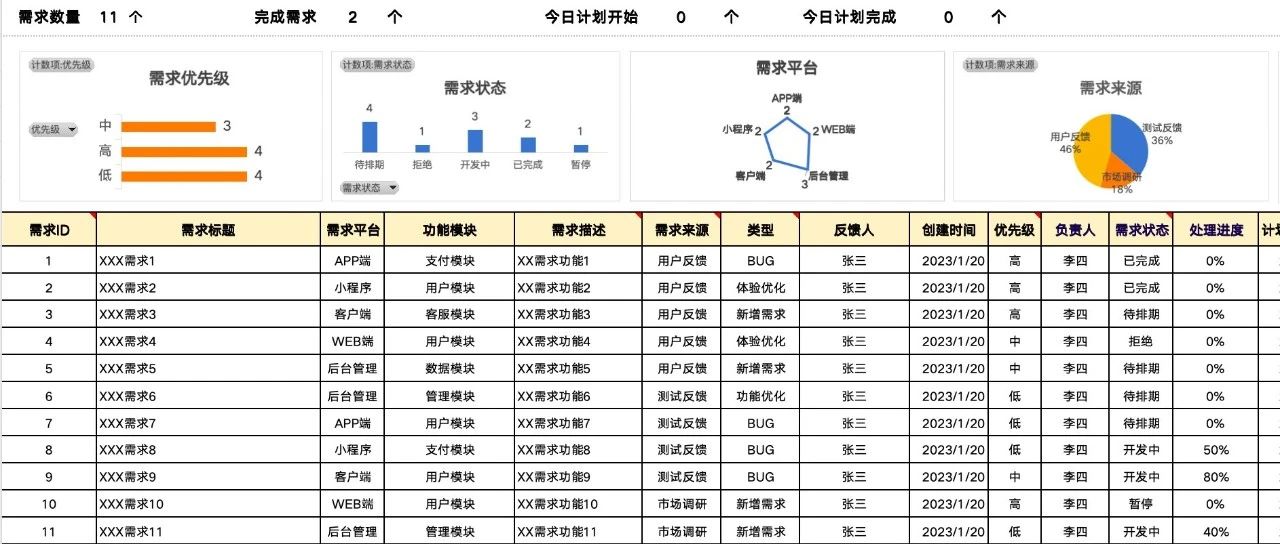

比如我们在做用户调研,调研了10个客户,其中有7个客户都说对A功能很感兴趣,于是团队立即将A功能研发出来并投入市场。但却发现A功能的市场反馈并不好

抛开A功能本身可能存在的问题,仅以前期调研得到的结论为佐证便是陷入了“以偏概全”的谬误

我记得逻辑课老师曾经在指出逻辑谬误的答题技巧中说过:

我们可以指出通过某个小范围样本得出的结论不准确,但不能明确建议应该把样本量扩大到多少

也就是说,100个客户量太少了,但是多大的调研客户量足够呢?一千?一万?其实只要写上具体的数字,依然会存在谬误

以上所举的例子,背后的思维方式可以应用到很多工作、生活场景中。我认为这类误区的本质在于“幸存者偏差”、“过度粉饰”、“吸引力法则”三个方面

以身边有人做某件事成功为例,我们关注的是这一位成功的经验,殊不知还有多少个未成功的未被发现

而且有时对方会存在过度修饰的习惯,夸大结果,弱化困难

况且,个人所关注的信息,也容易受到影响。好比你买了某个牌子的汽车,会发现满大街都是这个牌子的车一样,而之前你根本没有注意过它们

它们始终存在,只不过个人的注意力不同而已

同理,我们在做用户调研、客户访谈、产品宣讲、市场调查等工作时,也容易陷入以偏概全的陷阱中,最终呈现的结果并不能佐证我们的观点

数据是客观的,但它会以人的意愿为基准

好比一杯水,现在还剩40%。你可以说,用这种方法,最后还能保证40%的剩余;也可以说,用这种方法,最后只能剩下40%

那么,应该如何规避以偏概全的思维陷阱呢?

我觉得更多需要我们采用归纳法和演绎法相结合,通过产品思维中的洞察力和抽象能力对样本进行评估和筛选,而非仅仅依靠结果

对于归纳法和演绎法,前几天刚刚读完《麦肯锡的结构化战略思维》这本书,看看在读后感中是否可以说明白

本身这些思维方式就很“玄幻”,并非几个方法就能说明白,也不一定不说方法就不明白怎么做,主要还是看自己如何整理资源、识别资源

最后,则是在工作中应该多一步打破现有思维习惯的习惯,面对具象化的样本,有意识的提醒自己,我有没有陷入局部视角