为啥大厂方法论没用?

早上和一个大厂的产品负责人闲聊了几句,他说最近几天在做内部晋升汇报评审,作为评审官的他发现不少年轻同事都喜欢在 PPT 里讲产品方法论。

并不是觉得方法论不好,而是觉得这些方法论有极强的个性化成分。简单说,这些方法论只适合他们自己。

哪怕处理同一个问题的方法,内部不同产品经理的方法论都不一样,很难具备通用性。

关于产品方法论我一直有个观点,那就是产品方法论是干出来的。

之所以这么说,是因为我发现学来的产品方法论大多数都没用,很难对自身实践起到多大的帮助作用。

当然,情况也非绝对,基于成功实践总结出的产品方法论还是有很强参考意义的,但对总结者的价值更大。

至于学习者,如果只是作为知识掌握,那后续留存并转化为能力的部分其实更多取决于中间的加工。

我们每天学习的知识和摄取的信息,只会有极少一部分人可以沉淀为能力。

所以,能力是知识和信息的沉淀物。

能沉淀多少并不完全取决于摄入量,而是中间的加工,这也解释了为什么很多人学了不少东西但总觉得用不起来的原因。

我对于加工的理解主要包含三个环节,分别是理解消化、主动实践、复盘输出。

关于理解消化,就是要吃透知识本身,不仅能理解现象搞懂例题,还能举一反三做变种题。

能做到这一点的人,至少证明学习能力不错。

关于主动实践,就是要学以致用,尤其是对于做产品来说,只学不做都是假把式,满足的是自己对于知识获取的快感。

这种快感的有效期很短,甚至有很多东西学完就忘。

主动实践的第一个阶段是刻意练习,只有做到刻意、重复、机械式的使用,才能建立对于理论的实践体感。

刻意练习能确保实践密度,第二阶段就可以进入有意识地主观行动,这个阶段的实践质量会提升。

能做到这一点的人,至少证明行动能力不错。

关于复盘输出,就是要把理论和实践过程中的思考以及反馈记录下来,最好通过写作的方式转变为显性的文字。

有句话这么说,写作即思考。

如果你能把自己学到的知识以及完成的实践以文字的方式输出过程感想,以及基于反馈的思考,那能力沉淀质量就会大大提升。

能做到这一点的人,至少证明思考能力不错。

学习能力、行动能力、思考能力,这三者的加成直觉决定了一个产品经理能否处于快速成长的快车道。

有的人只学习,不行动,会变成理论派,就是方法论主义者。

有的人学习且行动,但不思考,会变成机械执行者,也就是工具人。

只有学习、行动、思考三合一的人,才能真正做到在短时间内的快速成长,一年顶三年,五年顶十年。

之前我们星球有位同学说过一个让我印象深刻的观点,他说自己想进大厂的一个很重要的原因就是去学大厂做产品的方法论。

当时我就提醒他说,不要迷信大厂方法论,很多大厂并没有方法论,即便有,大概率对你也没用。

首先,大厂没有专门的团队和人来整理所谓的产品方法论,基本都是部门内部分享的信息缩影,且个人色彩比较浓。

这种极具个人特色的方法论其实是不具备通用性的,受制于实践者当时的环境以及个人认知。

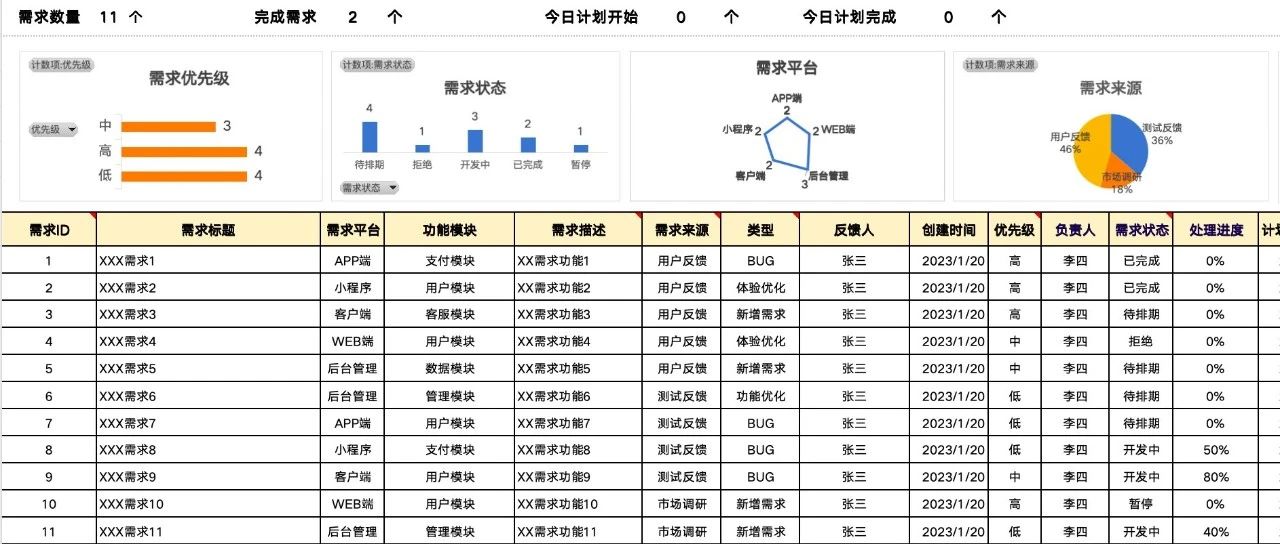

其次,很多人能感知到的方法论其实准确说应该叫工具,比如分析商业模式的工具 BMC,进行产品问题和机会点分析的工具用户体验地图等。

这些工具有通用性,掌握工具的价值比去学所谓的方法论更高。

相比于小公司,大厂的优势是能提供相对不错的实践环境,比如项目体量、产品规模、资源支持等,这对产品经理的成长有助力作用。

我是没见过哪个产品经理是靠学方法论成功的,但我见过很多成功的产品经理靠高密度和高质量的实践走出来。

其实我挺理解前面说的在大厂做晋升汇报的产品经理,因为梳理方法论能体现他们的思考,让他们显得与众不同。

可实际上,当他们下次遇到同类问题时都不会使用同样的方法,依然具备随机性。

所以,连自己都不用的方法论还叫什么方法论呢,充其量只是当时的一个感觉。

如果你真想干出一套属于自己的方法论,那前面提到的学习、行动、思考三合一就是必经之路,既是秘诀,也是常识。

我有自己做产品的工具库,因为我遇到过的业务类型和产品问题很多,接触问题的那一刻我就能初步判断工具库里的哪一个能拿出来用。

同时,工具库配合案例库,能让我形成经验,见过猪跑也就不稀奇了。

还是那句话,能力是知识和信息的沉淀物。

仅此而已。